«Курская дуга, Днепр, Берлин»: необычная история фронтовой калужской семьи

«Курская дуга, Днепр, Берлин»: необычная история фронтовой калужской семьи

© фото из архива автора

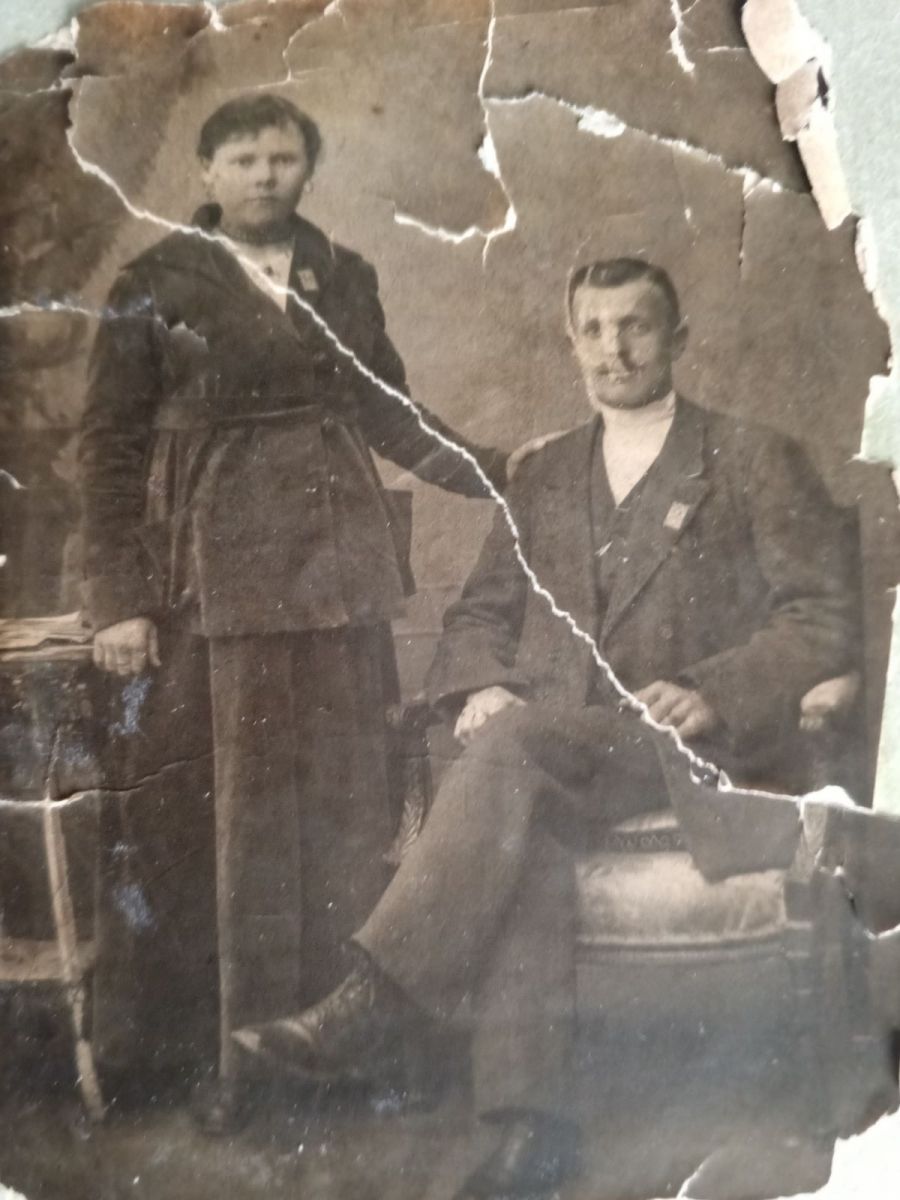

На фото - вся семья Дроздовых в сборе, стоит - мой будущий дед Константин. 1938 год

История любой войны, тем более такой как Великая Отечественная, это, прежде всего, история не генералов и маршалов, и даже не героев и их подвигов, а история миллионов простых людей, солдат и их семей, которые каждый день делали свою скромную работу, на фронте или в тылу, приближая общую Победу. "На войне живущие люди", как их назвал поэт Твардовский, и которым он и посвятил своего "Теркина".

Поэтому здесь я хочу рассказать историю даже не одного моего деда-фронтовика, а всей его семьи, судьба которой в то жестокое время сложилась, пожалуй, удивительно счастливым образом.

Дроздовы были простой крестьянской семьей Козельского уезда, а потом района. До революции, как и многие в ту пору сельские парни, мой прадед Петр Дроздов отправился работать на завод в Петрограде. Там он и встретил свою будущую жену, Прасковью, крестьянку из Юхновского уезда, тоже приехавшую в столицу на заработки. И когда в 1917 году, с началом смуты, Петр вернулся с женой в родную деревню, ее там до самого конца их проживания звали "Петроградкой". Хотя была она, повторюсь, такой же калужской уроженкой.

Рабочий Петр Дроздов с женой Прасковьей, 1917 год, Петроград

Жили небогато, по воспоминаниям деда, до новых всходов своего хлеба не хватало, приходилось занимать у соседей. Чуть ли не большую часть года Петр Сергеевич не был дома - столярничал в Москве, приезжал с деньгами и подарками летом, чтобы помочь с сенокосом и уборкой скудного урожая. В его отсутствие хозяйство фактически держалось на прабабке Прасковье Никитичне, которая сама пахала землю на нашем единственном коне Гнедке и растила пятерых детей, включая моего деда Константина.

Потом началась коллективизация, Гнедка забрали в колхоз, пришел голод, по обочинам дорог лежали трупы беженцев с Украины. Бросив хозяйство, вся семья деда скопом подалась в город, как и миллионы таких же сельских жителей по всей России. Новым местом жительства для Дроздовых стала Калуга.

Там мой дед Константин окончил среднюю школу и поступил работать на завод КЗАМЭ. А между тем, на дворе стоял уже 1941 год...

"Уже с марта 41 года из нашего цеха стали призывать в армию запасников. Во время перекуров, перерывов на обед, все разговоры в цехе между мужчинами-рабочими шли о предстоящей войне. Высказывались различные прогнозы. Одни были убеждены в скором разгроме немцев, т.к. надеялись на революционное выступление рабочих против фашизма, на предстоящие революции в других странах. Верили, что немецкие рабочие и рабочие других стран не станут воевать против советского народа. Более пожилые во мнениях о войне были более умеренными, ссылались на прошлую 1-ю мировую войну... Нам, 18-летним, приходилось пока помалкивать...",

- вспоминает дед.

О начале войны он записей не оставил, поэтому здесь я воспользуюсь сведениями от его старшей сестры, Веры, которая к тому времени успела в качестве военфельдшера поучаствовать в Финской войне и Польском походе РККА. С началом Великой Отечественной она как военнообязанная явилась в военкомат и была направлена в госпиталь №1879 в Калуге, который тогда располагался в здании нынешней гимназии №9 имени Циолковского.

Именно с этим госпиталем связана удивительная история, которая, возможно, помогла семье Дроздовых вообще уцелеть.

"Когда немцы подошли к городу, госпиталь должен был эвакуироваться и нам разрешили забрать свои семьи и родных. Таким образом, многие калужане этим воспользовались, забрав с собой жен, матерей, отцов, братьев, сестер. В том числе воспользовалась этим и я. Так, мои отец, мать, брат Александр и две сестры вместе со мной и госпиталем уехали из города в начале октября 1941 года",

- пишет Вера Петровна.

Мать и сестры моего деда в госпитале, с одним из раненых. 1941 год

Им повезло, как немногим: война не разметает Дроздовых, как огромное количество других семей. До самого конца войны почти все прослужат в том же самом военном госпитале: и родители (за исключением отца, но об этом - после), и дочери, и младший сын. Кроме старшего – мой дед Константин был вывезен вместе с аэроклубом, в котором учился, и, окончив в Тюмени эвакуированное туда Таллинское военно-пехотное училище, ушел на фронт. На Курскую дугу…

При том, что мог и не уходить. Его, как одного из лучших выпускников училища, оставили при нем командовать взводом новых курсантов. Но дед не мог сидеть в тылу, пока другие воюют.

"Начальник училища в личной беседе пытался меня убедить остаться... В заключительной беседе я высказал довод, что мне 20 лет, закончится война, а я, молодой здоровый человек отсиделся в тылу, проявив боязнь за свою жизнь, что мне после войны и стыдно будет людям в глаза смотреть...",

- говорится в его воспоминаниях.

Лейтенант Константин Дроздов, 1942 год

Дальше был 5-й гвардейский механизированный Зимовниковский корпус, с которым дед дойдет до Берлина. Курская дуга, переправа через Днепр, контрудар немцев под Кировоградом, когда бои, по словам деда, по тяжести не уступали знаменитой Прохоровке. Командование стрелковой ротой, затем руководство штабом мотострелкового батальона, два тяжелых ранения.

Последнее - в апреле 1945 года, когда его, уже подавшего документы в военную академию, командир попросит сходить в бой «в последний раз». В этом последнем бою осколки снаряда, угодившие в бок и руку, сделают деда инвалидом и перечеркнут все прежние мечты.

О боевых действиях Константин Петрович рассказывает в своих воспоминаниях скупо. Он и в разговорах, как говорит его дочь, моя мама, про войну практически никогда не упоминал, во всяком случае в подробностях. Но это вовсе не потому, что ему нечего было сказать - он вырос за неполных 2 года от лейтенанта до гвардии майора, заслужил два ордена Отечественной войны I и II степени, получил, как уже говорилось, два тяжелых ранения...

Нет, не потому молчал дед Константин, что не видел настоящей войны. Наоборот. Потому что еще как видел.

Окончательно воссоединятся Дроздовы уже после войны. К сожалению, не все - глава, Петр Сергеевич Дроздов умрет в январе 1945 года в Польше, где в то время стоял их госпиталь, и там же будет похоронен. Единственная потеря этой семьи за всю войну. Было ему на тот момент 57 лет. Прожил бы, наверное, дольше, если бы не все это...

Памяти моих родных, "на войне живших" и войну переживших, а также памяти всех 27 миллионов, кто ее не пережил, посвящается эта статья.